[A]名古屋城概要名古屋城は、私たちの最も大切なガイドスポットの1つです。

江戸時代は美しく強い要塞でした。

天守は1959年に再建されましたが、敵から身を守る装置はまだたくさんあります。

屋根の上には金鯱が輝いています。

季節ごとに、さまざまな草花を楽しむ事が出来ます。

この城の創設者である将軍徳川家康、彼の武士、そして忍者も私たちの仲間です!

私たちは年間を通して世界中からお見えになる、多くの外国の方を御案内しています。

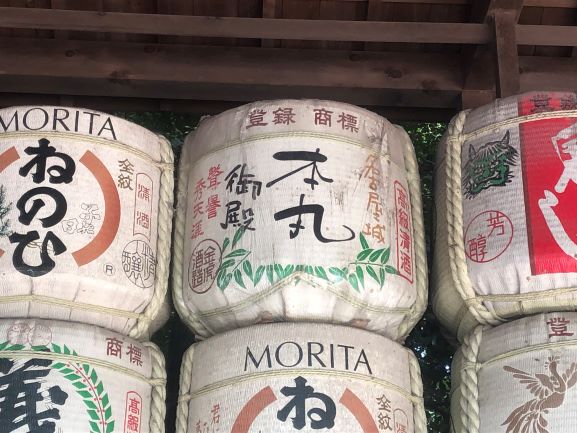

[B]二之丸庭園概要二之丸庭園は二之丸御殿の造営に伴って、二之丸御殿の北側に設けられた庭園です。度々改修され回遊式庭園になりました。また、庭園の範囲も現在の東庭園まで拡張されました。

江戸時代が終わると二之丸御殿と庭園の大部分が取り払われました。幸い、庭園の核心部である北西部分は残され、現在、当時の庭園の景観に戻すように整備中です。

庭園内は豪壮な石組が施されています。縁起のよい動物の鶴亀も石で表現されています。

二の丸茶亭では、お抹茶を飲むこともできます。水琴窟(すいきんくつ)の音色も聞いてみませんか。

[C]清正像概要この像は巨石の運搬の様子を再現したものです。

石の上に立っているのは大名の加藤清正です。

石垣工事は家康の命令 によるものではありますが、彼は石垣を作るが得意でしたので天守台の石垣すべてを進んで担当しました。

修羅に乗せた大石の上で清正が音頭をとり綱引きの人々を鼓舞している図(『尾張名所図会』)がモチーフになっている。

将軍によって任命された地方の統治者が大名である。加藤清正は、詳しく言うと、もともと徳川家の家臣でない大名つまり外様大名である。加藤清正がどのような人物かを日本の歴史に詳しくないゲストに一言で理解してもらうのは難しいので、英語ではいくつかの言葉を付け加えて説明した方がよいと思います。

家康の命令により清正を始め 20 名の外様大名が石垣工事に当たりました(天下普請/公儀普請)。

これは、外様大名の財力と労力を消費させるとともに、幕府への忠誠心を試すねらいもあったようです。

[D]東南隅櫓概要この建物は東南隅櫓(すみやぐら)です。

攻めてくる敵の動きを監視したり、防戦したりする役割です。食料や武器を保管していました。

築城時、隅櫓は 11 棟ありましたが、陸軍によって取り払われたり、地震で倒壊したり、戦災で焼失したりして、現在は3櫓(西南・東南・西北)だけしか残っていません。

これらの3櫓は重要文化財に指定されています。

この櫓の南面と東面には、石垣を登ってくる敵を攻撃するための仕掛けが備えられています。

この仕掛けは「石落し」と呼ばれています。「石落し」を名古屋城リーフレットでは“trap doors” と英訳されていますが、多くの外国人にはイメージがわかないようです。

「石落し」は全国各地の城にあり、石を落とすだけでなく、弓矢、火縄銃などで攻撃することがあったり、熱湯、油、糞尿などを落すこともあったようです。

「隅櫓」を名古屋城リーフレットでは “corner tower”、最新の名古屋城公式ウェブサイトでは corner watchtower と英訳しています。

[E]内堀本丸の周囲には深い溝のような堀がめぐらしてあります。

本丸の周りの堀(内堀)は築城当時から水はありません。水堀でもなく、堀の幅も広くないので敵が侵入しやすそうに見えます。しかし、幅は狭いが深い堀と、高い石垣と、その上にあった長屋風の建物や隅櫓を組み合わせることで、本丸に押し寄せる敵を攻撃できます。

かつては、壮大な多門櫓が本丸の全周を厳重に囲んでいました。明治 24 年の濃尾地震で大破したため取り払われました。

狭い空堀は、高い石垣の上にある多門櫓や隅櫓に備えた弓矢や火縄銃の射程圏内に敵をとらえ殺傷することができます。

家康流の実践的かつ攻撃的な縄張(城の設計)手法に、(藤堂)高虎流の絶対的な防御手法を融合した縄張といえます。

内堀は周辺に比べて高いところにあることもあり、わざわざ水を引いて水堀にする必要はなかったのでしょう。

土地の高さが低い北方や西方には幅の広い水堀があります。

北方や西方の外堀(水堀)付近の土地の標高(4m)は、本丸中心部の標高(14m)より約 10m 低くなっています。

「堀」の英訳として “moat” をよくみますが、多くのゲストは単語自体を知らなかったり、単語は知っていても水堀だけをイメージしていたりします。

説明するときは、言葉を付け足したり、言い換えたりして説明した方がよいでしょう。

[F]表二之門この門、表二之門は空襲による焼失を免れた3つの門のうちの1つです。

名古屋城リーフレットでは「表二之門」を front second gate、最新の名古屋城公式ウェブサイトでは second front gate と英訳しています。

front gate (表門)は枡形門になっていて、一之門(内門)と二之門(外門)とがあるので、表二之門の英訳は second front gate(二番目の表門)がよいと思われます。

[G]枡形この門は枡形門とも言い、全体構造を上から見ると枡のような四角形で、表二之門側を除く三方向から攻めることができるようになっていました。

門柱・扉とも鉄板に覆われ、鉄砲の攻撃や火災を防いでいます。両脇の壁に鉄砲狭間(てっぽうざま)が見えます。

この門をくぐると敵は直進することができず右に折れて進まなければならないという防御上の工夫がされていました。

折れて進んだところに、かつては強固な櫓門があり、これら二つの門を閉めて敵を閉じ込め、鉄砲や矢で攻める仕組みになっていました。

[H]本丸御殿概要これはかつて存在した豪華な御殿を復元した建物です。

当初は初代藩主の住居や藩の政庁として使われました。しかし、初代藩主は数年で住居・政庁を二之丸御殿に移し、以後は将軍の名古屋での宿舎となりました。

その後、上洛殿などが造られました。

国宝に指定されましたが、第二次世界大戦中の空襲により天守と共に焼失してしまいました。

2009 年 1 月に復元工事に着手し、2018 年 6 月に完成しました。

文献のほか、多くの写真、実測図が残されており、忠実な復元がされています。

御殿は木曽地方などで育ったヒノキをたくさん使っています。屋根は杮葺(こけらぶき)です。

玄関の車寄せ(くるまよせ)の屋根は美しい曲線を描いています。金色の三葉葵紋と黒漆との調和も見事です。

その左の建物が正式な謁見に使われた表書院です。その奥に見える建物が上洛殿です。

[ I ]天守概要名古屋城天守は巨大です。

建物と石垣を合わせた本丸地面からの高さは約 48m です。

天守は戦時には物見と指令の塔となり、最後の抵抗の場とされました。平時には城主の権力の象徴であったので外観は豪華に装飾されています。

屋根の上に輝くのは金シャチです。名古屋のシンボルです。シャチは架空の動物で、雨を呼んだり、水を噴いたりして、建物を火事から守ると言われています。

右(北側)が雄で、左(南側)が雌です。雄は冷たい北風から雌を守っている優しい金シャチです。

緑色の美しい屋根は銅瓦葺(どうがわらぶき)です。本丸御殿や小天守の屋根の色と比較して下さい。

それぞれ違った趣があると思いますがどうでしょうか。

創建時の木造天守は戦災で焼失しましたが、約 60 年前に鉄骨鉄筋コンクリートで再建されました。

外観は忠実に復元されています。しかし、耐震性が低いと指摘されたため、現在、中に入ることはできません。天守を木造で建て直す計画が進められています。