1945年(昭和20年)、戦火によって焼夫してしまった本丸御殿は、実測や写真での記録を行った、第一級史料が大切に保存されてきたので、こんなにも正確に復元をする事が出来ました。

名古屋城ほど焼失前の建築物の詳細が明らかにされている城郭は、類を見ません。

障壁画の実物、挿絵、天井板絵など1049面の障壁画は戦時中に取り外され戦火を免れており、実物が残されています。

このように多くの御殿障壁画が現存する例は少なく、うち1047面は重要文化財に指定されています。

他にも、全64巻にわたり城の面積や天守の高さ、掃除の回数や鍵のかけ方までを子細に記した「金城温古禄」や、昭和初期の調査、計測によって残された309枚の実調図、戦前までに網羅的に撮影されたガラス乾板写真約700枚、約2000個の礎石など、名古屋城には豊富な史料が保管されてきました。

時代が移り変ると、たくさんのものが失われていきますが、名古屋城は絶え間なく記録と修理が続けられ、次の時代へと引き継がれていきました。

歴史的文化遺産でもある城郭の資料がこれほど多く残されている例はなく、復元の際にこれらの史料がおおきな指針を示してくれました。

こうした大切な史料をもとに、各分野の専門家の協力を得て復元が可能となりました。

[A]玄関本丸御殿を訪れた人がまず通され、対面を待つ場所であり、古くは遠侍と呼ばれた殿舎です。

入母屋造の妻入で、入り口となる車寄は正面に突き出しています。

柿葺の屋根を持つ車寄は、中央部に丸みを持たせた唐破風で弓形に美しく反返った曲線が特徴です。

中は、一之間(18畳)、二之間(28畳)の二部屋からなり、一之間には床や違棚もついています。

襖や壁は金地の障壁画「竹林豹虎図」が飾られ、虎之間とも称されています。虎に混じって豹が描かれています。

虎や豹は、当時日本に生息しておらず、虎が雄で豹が虎の雌と考えられていました。

床の間や違棚の壁に描かれていた壁貼付絵は燃えてしまいましたが、襖絵など取り外せる絵は焼失前に安全な場所に移されました。

これらの絵や写真などをもとに、当時と同じ素材や技法を使い製作当時の鮮やかな色彩の障壁画を再現しました(復元模写)。

[B]表書院慶長創建時には、最大かつ最高格式の殿舎だった場所で正式な謁見(対面儀礼)に用いられました。

大きな入母屋造の殿舎で、15畳の上段之間、24畳半の一之間、二之間は24畳半、三之間は39量、24畳の納戸之間の五部屋からなり、江戸時代には広間と呼ばれていました。

上段之間が松に梅図、一之間が桜花雉子図(おうかきじず)、二之間が松に楓図(雪をかぶった岩も片隅に描かれている)、三之間が紫蘭やつつじを配した麝香猫図(じゃこうねこず)。それぞれ、早春、春、秋と冬、夏の季節を示しています。

季節の樹木や花、珍しい動物の障壁画は、来訪者を和ませたでしょう。

上段之間は格式が高い部屋です。徳川義直が着座した床が一段高く、天井も高い部屋で、一之間に控える来訪者と対面しました。

天井は細かな細工がされています。折上げ小組格天井(おりあげこぐみごうてんじょう)で、大きな格子の中に、さらに小さな格子を入れ、四周を丸く持ち上げた天井です。

床と違棚、廊下側に張り出した出窓のような付書院、帳台構といった正式の座敷飾を揃えています。

帳台構の襖の開閉はできないようです。一般に、室町時代までは帳台構の奥の部屋は基本的には寝所であり、襖の開閉ができました。

十六世紀後半になると、奥の部屋は寝所ではなく、物置に使われたり、武者隠しとして使われたりしたこともあったようです。

[C]対面所藩主が身内や家臣との私的な対面や宴席に用いた殿舎です。

上段之間18畳、次之間18畳、納戸一之間24畳、納戸ニ之間24畳の四部屋で構成されています。

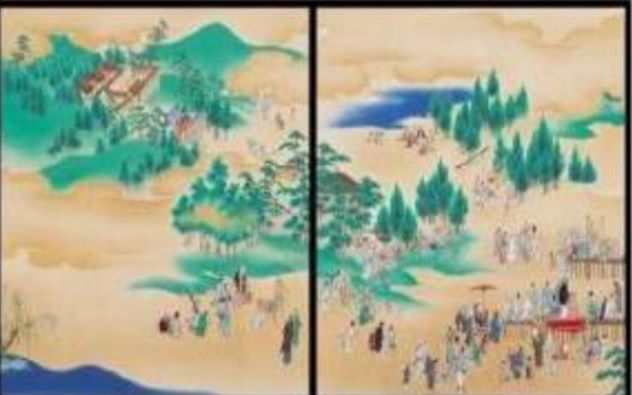

上段之間及び次之間の障壁画は、「風俗図」と呼ばれ、京都及び和歌山の四季の風物や名所、風俗がおだやかな筆致で描かれています。

画筆者は狩野甚之丞と推定されています。黒漆塗の天井板に金箔が貼られた、なんとも豪華な折上小組格天井も見どころです。

玄関や表書院とは異なり、くつろいだ雰囲気になっています。ここで初代藩主の義直と春姫の婚儀が行われたといわれています。

藩主が座る部屋「上段之間」の障壁画には京都の徳川家ゆかりの社寺などが描かれています。帳台構には、上賀茂神社の賀茂競馬(かもくらべうま)が描かれています。

その縁には漆(うるし)が塗ってあり黒く輝いていますし、豪華な飾金具(かざりかなぐ)が付けられています。

次之間との境の襖では田植の風景が見られます。天井が二重に丸く折り上げてあり、表書院より格式の高い造りです。天井中央にある高い部分の下に藩主が座ります。

天井は黒漆塗りの天井板に金箔が貼られています。身内や家臣が入った「次之間」には、塩汲(しおくみ)や船祭の海辺の景色などが描かれています。

春姫の故郷の風景であるといわれています。両部屋に描かれている人物は約 1,000 人で、表情や衣服の細部まで丁寧に描かれています。

花模様の欄間も部屋の重要な装飾で、精巧に削った部材を、釘を使わずに組み上げています。

対面や宴席の前に、納戸一之間で藩主がくつろいだり着替えたりしました。納戸二之間で家臣が休憩しました。ともに、淡い色彩の山水花鳥図が描かれています。

[D]上洛殿1634年(寛水11)の3代将軍家光の上洛に合わせ新築した建物です。

家光の御座所となった上段之間(15畳)をはじめ、一之間(18畳)、二之間(22畳)、三之間(21畳)、松之間(20畳)、納戸之間(10畳)と続きます。

室内は狩野派の手による襖絵、天井板絵や絢欄豪華な彫刻欄間、飾金具等で彩られ、贅の限りが尽くされています。

中でも、当時33歳の狩野探幽によって描かれた「帝艦図」や「雪中梅竹鳥図」などは白眉です。

上洛殿では、長押(なげし)上の壁や天井まで絵で飾られています。また、彫刻欄間・飾金具など豪華絢爛な装飾に彩られています。

襖などに描かれた絵は当時の最高技法とされていた水墨画です。幕府の最高権力者である将軍のために、技術の粋を尽くして作った最高の部屋が用意されました。

上段之間は上洛殿の中で最も格式の高い部屋です。床の間、違棚、帳台構(注 8-3)があり、天井は二重に折り上げられ、風景や花鳥が描かれています。

将軍が藩主などの臣下との対面に用いたと言われています。

上段之間と一之間には帝鑑図(ていかんず)が描かれています。当時の日本の将軍や大名は、歴史、文化、芸術そして政治も中国を模範としていました。

一之間の欄間には、鶴亀や鶏の彫刻が見られます。鶴と亀は長寿を象徴し、太鼓の上に載っている鶏は天下泰平を象徴しています。

二之間の襖には琴や碁などを楽しむ高貴な人々が描かれています。二之間や廊下の欄間には極彩色の鳥が彫られています。ともに尾が長いので縁起のよい鳥といわれています。

これらの彫刻欄間は、ノミや彫刻刀を使ってヒノキの板を彫って作られました。

三之間北側の襖には雪の積もった梅の木に花がぽつぽつと咲き始めている早春の情景が描かれています。また、長押には巨大な飾金具「釘隠」が打ち付けられています。

廊下の釘隠には葡萄や栗鼠(りす)が表されています。これは子孫繁栄を象徴しています。

本丸御殿には約 3,000 の飾金具があります。非常に細かい文様は全て職人がタガネで彫り起こしています。

[E]湯殿書院将軍専用の浴室(湯殿)と、上段之間(6畳)、一之間(10畳)、二之間(10畳)からなる風呂場で、上洛殿とともに寛永期に増築されました。

浴室といえども上段之間を設けた格式高い書院造の殿舎で、とても大きなものです。

また、風呂とは言っても現在のように湯船はなく、外にある釜で湯を沸かし湯気を内部に引き込むサウナ式蒸風呂でした。

「岩波食島図」、「扇面流図」などの障壁画が描かれています。

[F]黒木書院玄関や表書院と比べ、落ち着いた風情のある黒木書院は、清須城内にあった家康の宿舎を移築した殿舎とも伝えられられています。

本丸御殿のほかの部屋は、総検造りであったのに対し、この部屋には良質な松材が用いられており、その用材の色から黒木書院と呼ばれるようになりました。

襖絵もぐっと色味を落とし風格のある水墨画で「山水図」や「四季耕作図」「梅花雉子小禽図」などが配されています