一般的な定義によれば、神道は日本固有の宗教であり、古来から日本人の哲学・思想を培ってきたといわれています。

しかし、この定義は正しいかもしれませんが、神道の一面を説明しているにすぎないかもしれません。

と言うのは、神道にも人類に普遍的な真理、理念、および理想を見出すことができるからです。

また、神道は日本人の日常生活の中に深く根を下ろしており、われわれの何気ない動作や行動にも神道の影響が多くみられます。したがって、神道は日本人の生活そのものといっても過言ではないと言えます。

そのため神道は仏教やキリスト教のように特別な布教活動をしなくとも、日本人の生活の中に根強く生きつづけてきました。

[A]概要この語が出て来る確かな文献は、奈良時代の養老四(720)年に完成した最古の勅の正史『日本書紀』だが、この時代には「神道」という語は世に広まりませんでした。

『古事記』『古語拾遺』『風土記』『万葉集』などといった神道古典にも「神道」という語を見出すことはできません。

その理由は、「神道」という語が公式的・外交的な用語であり、日常に用いる必要がなかったからだと考えられます。

ここで注意しておきたいのは、「神道」という語がみえないからといって、「神道」がなかったのではないということです。

そもそも同族の間では阿吽の呼吸でわかることも多く、いちいち言葉などは必要としませんでした。

例えば、神祭りに参加する中で互いに同盟が結ばれ、親睦も深められていきました。神祭りは同族の連帯のために大きな役割を果たしてきたので、そこで大切なのは表面的な言葉よりも無言の声であったと思われます。

[B]生活衣食住は人間が生活していくうえで、もっとも基礎となる条件です。

なかでも衣食は、言葉それ自身に生活とか生計という意味があります。

つまり、着ること・食べることは暮らしに欠くことができません。

これら衣食の起源神話は、 『日本書紀』神代上、1書第11に記されています。

おおよそは次のような内容です。

殺された保食神(うけもちのかみ)の屍から牛・馬・粟・蚕・稗・稲・麦・大豆・小豆が出てきたので、天熊人がそれらを天照大神に献上すると、大神はたいそうお喜びになり、「これらのものは、人民が生活していくうえで必要なもの」といって、粟・稗・麦・豆を畑の作物に定め、稲を水田の種としたと記してあります。

このあとに、さらに農民の長を定め、はじめて稲種を水田に植えると、秋にはたくさんの収穫があったことも伝えています。

注目すべきは、天照大神が口の中に蚕を含んで絹糸を引き出し、これにより蚕の道が始められたと記すことです。

このように、天照大神は人間生活の基礎となる衣食の道、すなわち食の道・衣の道を示し、それらを食べ、あるいは身に衣をまとって生活していくことを教示されました。

ちなみに、保食神の食は食物、保は受け持つとの意で、この神名からしてこの神は食物をつかさどることがわかります。

それとともに、養蚕の神・衣服の神としての神格をも持ち合わせています。

要するに、この神話は食べ物のみならず、着るものの起源をも語り伝えているのであり、日本人の生活の道の起源を伝えるものとして注目されます。

[C]神このように、カミの語義は時代の推移によって変化しています。しかも日本の神々は八百万であり、そのうえ地域や崇敬者によっても異なっています。それらを解説することは一筋縄ではいきません。

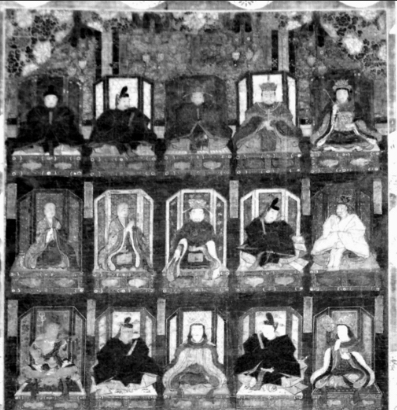

神道には、きわめて多くの神々が存在しています。これを一般に「八百よろずの神」と称しています。さらに「八十万の神」「千万の神」という語も見えます。

これは実際に八百万、八十万、千万の神々が存在するというのでなく、いずれの語も神の数がきわめて多いとの意味です。

それはともかく、「八百万」という語は、神道の神観念を把握するための重要語のひとつです。神道に八百万の神々が存在するのは、神道が多数の神々を崇拝していること、つまり多神教であることを示しています。

古来、神道はキリスト教やイスラム教などのように、一神だけを信仰の対象としてきませんでした。神道の神は、イスラムの最高神アラーのような唯一絶対・全知全能でなく、それぞれにご利益を分担してきました。

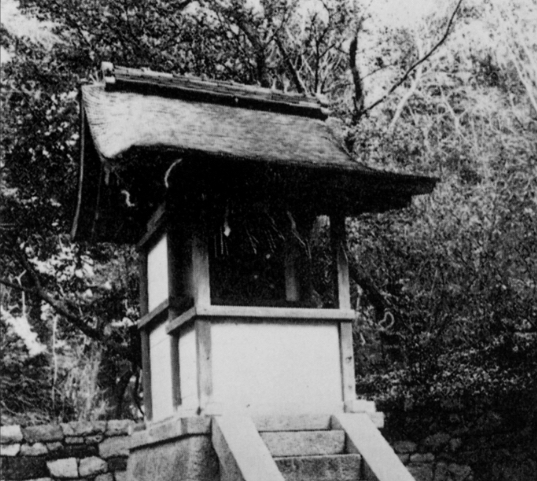

例えば、水のことは水をつかさどる水神が、火は火の神が引き受けています。ただ一神だけですべてを知り、あらゆる願い事をかなえてくれる神は存在しないのです。また、神道の神々は神霊なので不可視な存在、すなわち肉眼では見ることができません。

ただし人々は、どれが水の神であり、どれが火の神であるのかを知っています。それは神祭りを継続する中でわかることです。

ところが、最近は伝統的な神祭りを守りつづける人々が少なくなりました。神を祭らなければ、当然のことながら神々のご利益も薄らいでしまい、神々は零落し、多くは妖怪変化になってしまいます。

ところで、身近の家の守り神をみると、竈の神、水の神、疱瘡の神、便所の神、納戸の神など、実に多くの神々が家のあらゆる場所に祭られていて、日夜、家族の暮らしや健康、そして幸福を守っています。

このような家の守り神は、あまりにも身近な存在であるので、ついつい無関心になってしまいます。

幸せな家庭生活のためにも、わが家を守りつづけてきた多くの神々を見直してみる必要があると思います。

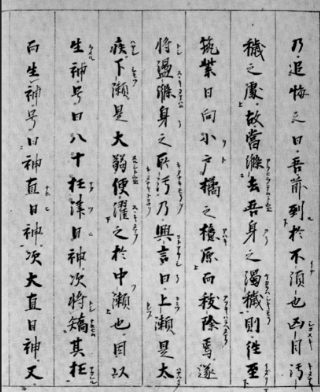

[D]聖典神道はキリスト教の 『聖書』やイスラム教の 『コーラン』、あるいは仏教の経典のような聖典をもちません。

しかし、神典と呼ばれる書籍が伝えられています。神典には神々の事跡や神事などが記されており、そこには神道の本質が述べられています。

なお、神典という語は、神道古典の略称であり、別に神道書とも、また神書・神経・皇典・本書・国典・経典・教典などとも称されてきました。

神典と言われる書籍は多いですが、参考になるのは大倉精神文化研究所編 『神典』で、そこには、 『古事記 』、『日本書紀 』、 『古語拾遺 』、『宣命』、『中臣寿詞 』、『令義解 』、『律 』、『延喜式 』、『新撰姓氏録 』、『古風土記 』、『万葉集 』などを所収しています。

また、神道大系編纂会編『神道大系 』「古典篇」には、上掲のほかに、『先代旧事本紀 』『類緊三代格 』『海部氏系図 』『八幡愚童記 』『新撰亀相記』『高橋氏文 』『天書 』『神別記 』などを所収し、「古典注釈篇」には、『古事記 』『日本書紀 』『祝詞 』『宣命 』『延喜式神名帳 』『中臣祓 』などの注釈書を所収しています。

これらはいずれも神典の中心をなすものです。そのほか、各神社の縁起やそこで唱えられる祝詞なども重要な神典です。

このように、多数の神典が伝存しています。それらの中でも根本的なのは『古事記 』『日本書紀 』で、これらを合わせて「記紀二典」と総称しています。

[E]流派「伊勢神道」

伊勢神道は中世の代表的な神道であ両部神道の影響を受けながらも神と仏をはっきりと区別し、神主仏従の神道説を展開しました。

鎌倉時代初期に伊勢の豊受皇太神宮(豊受大神宮・豊受宮・度会宮・外宮)を基盤として芽生えたもので、外宮神道ともいわれます。また、外宮の祠官を歴代にわたって勤めたのは度会氏であり、彼らが唱えた神道説ということで、別名度会神道とも言われています。

「両部神道」

鎌倉時代に入ると、天台の本覚思想が流行し、当代の宗教思想に多大な影響を与えました。

本覚思想とは、「凡夫こそ実仏」、すなわち衆生はそのままの姿で仏との考えです。したがって、人間は厳しい修行を積んで仏になるのではなく、人間は人間のままの姿で仏であるとの説です。

このような思想は神道の理論化にも刺激を与えました。これまで仏より劣っているとされていた日本の神々は、あえて神身を離れなくともそのままで救済されているということになりました。

むしろ、劣なるものが勝っているという凡勝聖劣説が強調されました。

このような思想の影響を受けて成立した神道説に仏家神道があります。その中の代表的なひとつは両部神道で、別名を両部習合神道・神道習合教とも称しています。

「吉田神道」

前述の伊勢神道の思想は南北朝時代へと受け継がれていき、さらに室町時代後期になると吉田兼倶によって展開され、ここに吉田神道が大成しました。

「山王神道」

天台宗の系統に属する神道は、山門(比叡山延暦寺)と寺門とに分けられます。

山門系は比叡山の地主神の日吉大社を中心として発展した神道ですので、日吉神道ともいいますが、一般的には山王神道と称しています。また、天台宗の教理を基本としているので、別名、天台神道ともいいます。

「吉川神道」

吉川神道は江戸時代初期に吉川惟足(1616-1694)が唱えた儒教系統の神道です。

別名を理学神道ともいいます。

「儒家神道」

近世初期には儒教が流行し、儒教と神道が習合して神儒一致の神道説が起こってきました。

これを一般に儒家神道と称しています。

儒家神道とは文字通り、儒家が唱えた神道説であり、なかでも藤原惺窩(1561-1619)、林羅山(1583-1657)、中江藤樹(1608-1648)、山崎闇斎、熊沢蕃山(1619-1691)、山鹿素行(1622-1685)、貝原益軒(1630-1714)らが注目されます。

「復古神道」

江戸時代中期から後期にかけて、儒家神道にあきたらないとして復古神道が展開しました。

別名、国学神道・古道神道・純神道などともいいます。これは荷田春満(1669-1736)、賀茂真淵(1697-1769)、本居宣長(1730-1801)、平田篤胤(1776-1843)らの国学者が唱えた神道です。

[F]教理神を拝むときにもっとも大切なことは「まこと」の心です。

この「まこと」は神道が成り立つ基本理念であり、それを実践することが神道では重視されてきました。したがって、神道の根本的教理を知るには、まず「まこと」を理解することが大切です。

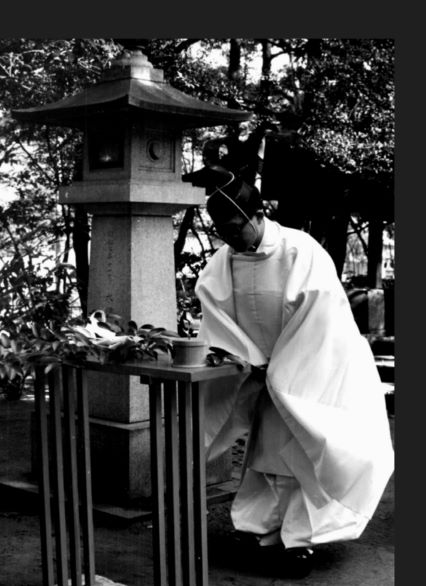

神社本庁が制定した「敬神生活の綱領」第一条に、「明き清きまことを以て祭にいそしむこと」とあります。この中で「祭にいそしむ」のは、祭祀を執り行なう者の義務と言うことです。

しかも祭は「まことを以て」奉することであり、その「まこと」は「明き清きまこと」を理想としています。

そこで「まこと」の語義をたずねてみると、「まこと」という語は「マ(真)」と「コト言)」からなっていることがわかります。これに漢字をあてると「真・誠・信」などとなる。漢字は表意文字ですので、ひと目で文字の意味がわかります。

したがって、「まこと」はうそや偽りのない真実の意であることがわかります。うそのない暮らしや真実の世界は穏やかであり、安心できます。また平和です。その根底には「まこと」が有ります。