熱田神宮を随時ガイドの訪問地の一つとして選ぶ外国人旅行者は比較的多い。

訪れる目的は、都会の中で静かな空間を散策したい、日本の神や神社について知りたい、など様々です。

森の中に点在する宗教施設を巡り,日本人のこころの原風景とでも呼ぶべき世界を体感してもらえるガイドをしたいと思います。

都会の中にあるのに静寂な雰囲気を感じることができる広大な空間(19 万㎡、名古屋城の有料区域とほぼ同じ)です。

境内には、クスノキの巨木が多く、樹齢千年前後と推定されるものが数本あります

[A]神階神階を高め、崇敬を集め続けた悠久の時間が有ります。

日本武尊が遣した宝剣・草難神剣を妃である宮簀媛命が熱田の地に記ったとされているのが、今からおよそ1900年前です。

以来、全国津々浦々の人々から信仰を集めてきました。

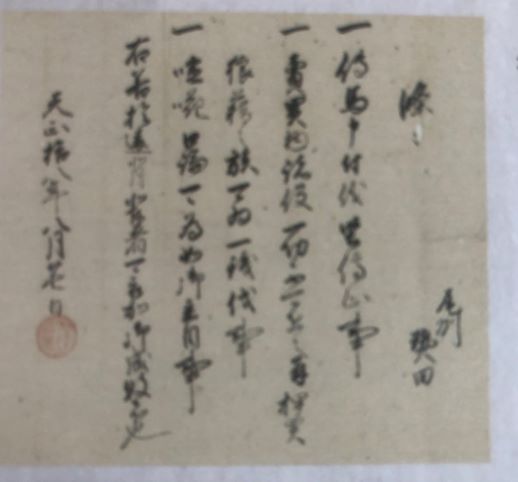

代々の天皇によって次第に神階が高められたことは、さまざまな古記録にも残されています。

「日本紀略 」によると、康保3年(966)にはすでに正一位であったとされています。

そして、寛仁元年(1017)には一代一度の神宝奉納に際し、有力57社の一つとされ、さらに文治2年(1186)の12社奉幣では伊勢神宮とともに名を連ねています。

中世以降も源頼朝、織田信長など歴代の武将たちが崇敬を寄せました。

徳川幕府においては、大宮司領として717石もの栄印領を与えていることからも、熱田神宮がいかに重要視されていたかがわかります。

また小野道風や西行など、各時代を代表する文化人とのゆかりも深いものがあります。

[B]蓬莱伝説熱田神宮周辺は、古くから「蓬莱」と呼ばれていました。

蓬莱とは中国の伝説上の霊山の事で、「東の海に風光明媚な霊山が有り、そこには仙人が住み不老不死の仙薬が有る」と言われています。

こうした伝説は鎌倉時代後期の「渓嵐捨葉集」にも書かれており、応永19年(1412)に奉納された鑑や蒔絵箱には蓬莱文様が表されています。

同じ様な蓬莱伝説は日本各地にありますが、鎌倉時代以前からの伝承によるものは、熱田、富士、熊野に限定されています。

熱田と中国大陸との関わりを伝える伝説には楊貴妃にまつわるものもあります。

熱田大神が楊貴妃となって大陸に渡り、日本侵略を企てていた唐の玄宗皇帝の戦意を換失させ、日本を救ったというストーリーです。

楊貴妃は中国で殺されたと言われていますが、実はすぐさま熱田大神に戻り、熱田神宮へ帰還。楊貴妃に心を奪われた玄宗皇帝は熱田まで使者を遣わしたと言う話まで残されています。

[C]日本武尊熱田神宮に祀られている神々はいずれも草難神剣との由来を持ちますが、同神宮の創祀に深く関わっているのが日本武尊です。

日本武尊は、第12代景行天皇の皇子で幼名を「小碓命」と言います。

古事記によると、兄を殺めてしまった小碓命は父から九州の熊曾建兄弟を討つよういい渡されます。

これを成し遂げてすぐに命じられた東夷平定の途次、叔母であり伊勢神宮の斎王である倭姫命から授けられたのが天叢雲剣(草難神剣)でした。

相模国(日本書紀では駿河国)で敵に謀られ四方から火を放たれますが、神剣で周囲の草を薙ぎ払い窮地を脱出します。

これが草難神剣の名の由来とされています。

その後、上総国に向かう海路では海神の祟りに遭いますが、妃弟橘媛命が自ら荒れ狂う海に身を投じて人身御供となり危機を救いました。

こうして、度重なる災難に見舞われながらも東国の平定を果たします。

東国平定後日本武尊は尾張国造の娘宮簀媛命を妃に迎えました。

尾張国で近江国伊吹山に威を振るう賊がいると耳にします。

草難神剣を妃・宮簀媛命のもとに残し征伐に向かうも、病に倒れ、故郷・大和国と尾張国に残した剣に思いを馳せつつ伊勢国、能褒野で崩じられました。

宮簀媛命は日本武尊の崩御後託された草難神剣を熱田の地に祀りました。これが熱田神宮の始まりと言われています。

[D]武将信仰熱田神宮は特に武将たちから篤い信仰を集めていました。

例えば、鎌倉幕府を開いた源頼朝。彼の母・由良御前は、同神宮の大宮司・藤原季範の娘でした。

熱田神宮を崇敬する頼朝は、鎌倉の鶴岡八幡宮に熱田社を勧請しています。

室町時代の遷宮の際に援助したのは将軍・足利家です。足利義政は表着や檜扇などの装束、神宝を奉納しています。

境内に建つ「信長塀」を寄進したのは織田信長です。桶狭間の戦いに出陣する際、信長は同神宮に勝利祈願をしました。そして戦勝ののち、お礼として信長塀を築造したと言われています。また、信長の命により、荒廃していた社殿の造修も進められました。

熱田門前町の発展に寄与したのは豊臣秀吉です。

押売狼籍、喧嘩口論の停止などの禁制を発布。秀吉の病気平癒祈願に神職が伏見城まで出向いたという記録も残されています。

徳川家康は、幼少時代に熱田の加藤図書助宅に人質として幽閉されていました。

熟田には特別な思いがあり、米500石の寄進、本宮、別宮八剣宮の修復造営、熱田の年貢、諸役免除などを行いました。

[E]古墳二柱の祭神が眠る前方後円墳が存在します。

熱田神宮の本宮から西北へ1キロの場所に、白鳥御陵と呼ばれる前方後円墳があります。

この古墳は、日本武尊の墳墓ともいわれており、伊勢で崩御した日本武尊が白鳥となって熱田の地まで飛来したことから、この名前で呼ばれるようになったと言われています。

また、白鳥御陵北側にも規模の大きな前方後円墳、陀武夫御墓が残っています。姉山とも断夫山とも呼ばれ、日本武尊の妃・宮簀媛命の墳墓とされています。

なお、熱田神宮では、このニつの古墳を御陵として毎年5月8日に御陵墓祭を斎行しています。