熱田神宮を随時ガイドの訪問地の一つとして選ぶ外国人旅行者は比較的多い。

訪れる目的は、都会の中で静かな空間を散策したい、日本の神や神社について知りたい、など様々です。

森の中に点在する宗教施設を巡り,日本人のこころの原風景とでも呼ぶべき世界を体感してもらえるガイドをしたいと思います。

都会の中にあるのに静寂な雰囲気を感じることができる広大な空間(19 万㎡、名古屋城の有料区域とほぼ同じ)です。

境内には、クスノキの巨木が多く、樹齢千年前後と推定されるものが数本あります

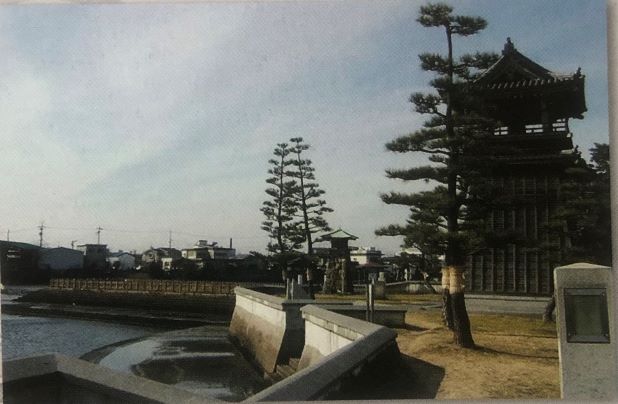

[A]熱田台地熱田神宮は名古屋市南部の熱田台地の南端に位置し、かつては眼下に伊勢湾を臨むことができた場所に立地しています。

都会の中にあるのに静寂な雰囲気を感じることができる広大な空間(19 万㎡、名古屋城の有料区域とほぼ同じ)です。

鬱蒼とした深い森に包まれる熱用神宮。名古屋市の南、国道1号線など交通量の多い幹継道路に囲まれながらも、こには悠久の歴史を築いてきた厳粛なる空気が流れています。

創祀は景行天皇43年(113)。日本武尊の身を守った草薙神剣をこの地に祀ったことから歴史が始まりました。

この神剣こそが、三種の柳器の一つ「草薙神剣」です。皇位継承のしるしを祀ることから熱田神宮は皇室とのつながりも深く、伊勢の神宮に次ぐ高い社格を誇っています。

創祀以来、およそ1900年もの間、日木を担ってきた天皇や武将がいつの時代も大切に守った熱田神宮。今でも年間650万人もの参詣者が訪れます。

[B]由来その歴史は古代までさかのぼり、境内では長い伝統を持つ神事が続けられています。

神体は草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)。また、主祭神は熱田大神(あつたのおおかみ)で、相殿神は天照大神(あまてらすおおかみ)、素盞嗚尊(すさのおのみこと)、日本武尊(やまとたけるのみこと)、宮簀媛命(みやすひめのみこと)、建稲種命(たけいなだねのみこと)です。

人家ひしめく名古屋市内で、ひときわ豊かに茂る木々が見えれば、それは「蓬莱島」の異名を持つ熱田神宮の姿です。

熱田神宮の境内は、およそ6万坪の広さ。鬱蒼とした緑が、周囲の騒音を溶かしてしまったかのように、境内は静謐な佇まいで参拝者を迎えます。

その熱田神宮の歩みは、三種の神器の一つ草薙神剣から始まります。

日本武尊が崩じ、火上山に残された草薙神剣を、日本武尊の妃、宮簀媛命が熱田の地に祀ったことが由来です。

遥かな歴史は、現代の境内からも容易に感じ取れます。

日月の光が染み込んだ社殿は、木目の色も格別に深いものが有ります。

弘法大師空海お手植えの大楠を見上げれば、心が千歳の果てまで誘われます。

熱田神宮の歳月は、今を生きる私たちの心を、惹きつけて離しません。

「熟田」という地名の由来として、次のような説があります。

『尾張国熱田大神宮緑起』によれば、楓の樹が突然に燃え、田に倒れていつまでも燃え続けていたため田が熱くなったことにより、同地を「熱田」と呼ぶようになったと言います。

日本武尊と縁の深い地域は数多いですが、熱田神宮が古より連綿と草薙神剣を祀っているところをみると、熱田の縁は出色です。

白木造りの大鳥居をはじめとして、熱田神宮の社殿は、穏やかな風情に満ちています。

その社殿に緑豊かな木々が綾なし、参拝者の心を静めてくれます。

熱田神宮は、数えきれないほどの人が行き交う名古屋にあって、まるで仙境のような趣を味わえます。蓬菜の異名を持つのも領ける場所です。

[C]草薙神剣神体は草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)で本殿に祀られています。

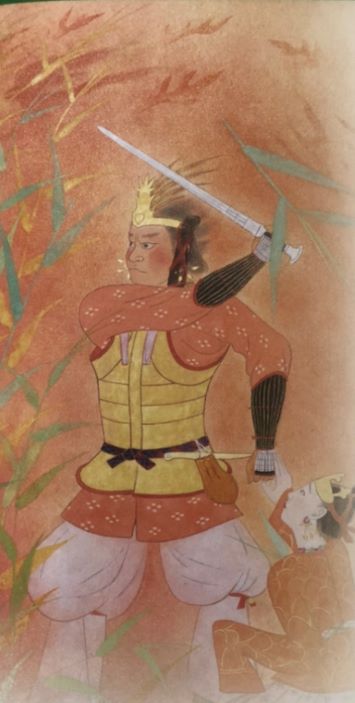

創祀神話によると、スサノオ(素盞鳴尊)が退治したヤマタノオロチ(八岐大蛇)の尾から出現した剣は、後に伊勢神宮斎王のヤマトヒメ(倭姫命)から東国平定の途上のヤマトタケル(日本武尊)に手渡されました。

ヤマトタケルが草原で賊に火を放たれ襲われた折、この剣で草をなぎ払い窮地を脱したので草薙剣と呼ばれています。

ヤマトタケルはこの剣を氷上の里(緑区大高町氷上山)にとどめおいたまま伊吹山に出向き、亡くなりました。

死後、妃である尾張国造(おわりくにのみやつこ)の娘ミヤスヒメ(宮簀媛命)がこの剣を祀りました。

なお、熱田神宮は、2013 年が創祀 1,900 年だとして、「創祀千九百年大祭」を行いました。

ただし、草薙剣の創祀(熱田社の創建)は別の年代だとする説や年代不明とする文献もあります。

三種神器は剣(the sacred sword)=草薙剣、鏡(the sacred mirror)=八咫鏡(やたのかがみ)と勾玉(the sacred jewel)=八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)です。

熱田神宮では「草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)」と尊称で呼ばれていますが、一般には「草薙剣」が使われることが多いです。

[D]神道 熱田神宮は神道の神社です。

神道は自然と先祖に対する崇拝に基づく日本固有の宗教です。

神社は神道に関連する聖なるものがある空間です。

現代では一般に常設の建物があります。

太古の人々は山、岩、森などの自然物をはじめ、森羅万象を神々として崇めました。

神道はその神々を崇拝する素朴な信仰から始まった多神教で、日本独特のものです。

多神教という意味ではインドのヒンドゥー教に似ているかもしれません。

キリスト教、イスラム教、仏教などと違い、神道としての開祖はいませんし聖典・経典もありません。

6世紀に伝来した仏教や、8 世紀に編纂された古事記・日本書紀の神話の物語など、それぞれの時代の影響を受け変化しています。

簡単な説明がしにくいです。しかし、現在でも毎年の暮らしや人の一生に深くかかわっており、日本人の心に影響を与えています。

ちなみに、平成 29年度の宗教統計調査によると、神社は全国におよそ 81,000 社(寺はおよそ 77,000)あるそうです。

[E]神話建御雷之男神は葦原中国へ使者として赴き、天照大御神の「この国を我が御子に治めさせたい」という言葉を大国主神に伝えました。

しかし大国主神の子健御名方神は納得せず、建御雷之男神に挑みかかりました。

健御名方神が建御雷之男神の手を掴むと、掴まれた手が氷柱に変じ、冷たいと感じる間もなく今度は剣に変化しました。

建御名方神が驚いて手を離すと、今度は建御雷之男神が建御名方神を掴み、軽々と使げ飛ばしました。

これは厳わないと逃げ出した健御名方神は、出雲から科野の国まで追い回され、州羽の海に追いめられてしまいました。

建御雷之男神が健御名方神を殺そうとした寸前、健御名方神は「葦原中国は、仰せられるままに奉ります」と命乞いをしました。

[F]四季、祭り熱田神宮は、昔から「熱田さん」として親しまれ、年間700万人を超える参詣者が訪れます。

至高至貴の神のもと篤い信仰を受け継ぐ祭礼が四季折々に営まれます。

正月三が日の初詣客は毎年200万人を超え、子供の初宮参り、七五三、結婚式などでお世話になる人が多いです。

その歴史は古代までさかのぼり、境内では長い伝統を持つ神事が続けられています。

厳粛かつ親しみやすい多彩な祭典は歴史を物語っています。

祭典の多くが産業や日常生活に深く基づくことは、熱田神宮の成り立ちと信仰の意義をよく表しています。

最大の祭りは「熱田まつり」の名で親しまれふ6月5日の例祭です。

天皇陛下のお使いとして勅使が参向になる一方で、浴衣姿で団扇を持った人々が露店をのぞきながら参拝しているように、親しみと季節感にあふれる祭事です。

また、初詣、1月5日の初えびす、5月8日からの豊年祭、七五三詣でなど、一年を通して参拝者が絶えません。

[G]門前町門前旅情として宿場の面影を残す門前を楽しみましょう。

名古屋市の中南部に位置し、1900年前から当地に鎮座する熱田神宮は、古事記の世界に通じる三種の神器の一つである「草薙神剣」が配られています。

門前は東海道の宿場、宮宿であり、港町としての顔も持ちます。

近隣には見所も多く、幾度か訪れてみたくなるエリアです。

映画のロケに使えそうな路地が懐かしさをそそり、のれんを臆せずくぐる小さな冒険も楽しみたいですね。