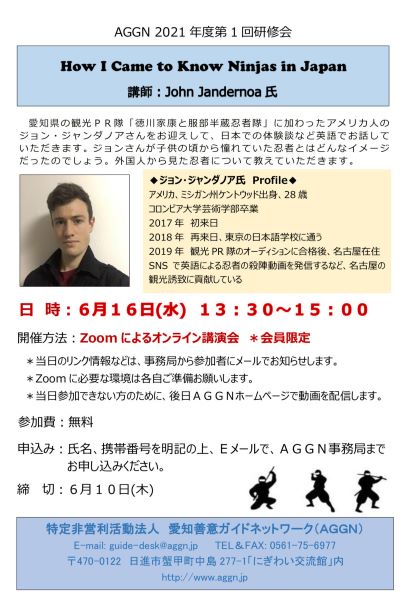

第5研修会「 Kumamoto Castle Today 」に参加して 浦川 八重子(正会員)

昨年熊本城を訪れた時は、地震の被害が大きく天守閣にも登れず、広範囲にわたる崩れた石垣の横を辛い気持ちで通り過ぎ、復興を祈りつつお城を後にしたものでした。

今年は天守閣への入場が可能になり、5月末に再訪し、復興工事が着実に進んでいることに感動を覚えました。水前寺公園近くのホテルで夕食中に、笹治さんから電話あり、「熊本よかとこ」のガイドから熊本城のお話を聞く勉強会の予定があるので「連絡を取って欲しい」との内容で、あまりの偶然に驚きました。と同時にAGGNの皆さんに、自慢とする故郷の熊本城を知ってもらえる良い機会だと、嬉しく思いました。その後、笹治さんと熊本の会の方たちとの間に数十回にも及ぶ連絡のやり取りがあったことを知りました。

双方とのリハーサルでは、貴重な写真の数々も見せていただき、「飛び切り良いお話が聞けそう!」と、感動と期待が高まりした。

当日は熊本案内人とAGGN双方の代表挨拶に続いて、Kumamoto Castle Todayの二部構成の講演が英語で始まりました。会員の花田様によるSpecial Observation Area Editionでは、入場から地震後に設置された見学通路をたどり天守閣へ向かうコースの説明です。有名な二様の石垣は修復され流れるような曲線を見せていました。しかし通路から見下ろす塀や崩れたままで手つかずの石垣は、復興工事が進んでいるとは言え、まだ気が遠くなるような高度な技術の積み重ねと長い時間がかかることを痛感しました。

見学通路は、20年くらいは設置が必要とのことでした。

ガイドがゲストと共に、この通路無しで立派な石垣を感じながら歩ける日が早く訪れることを願いました。

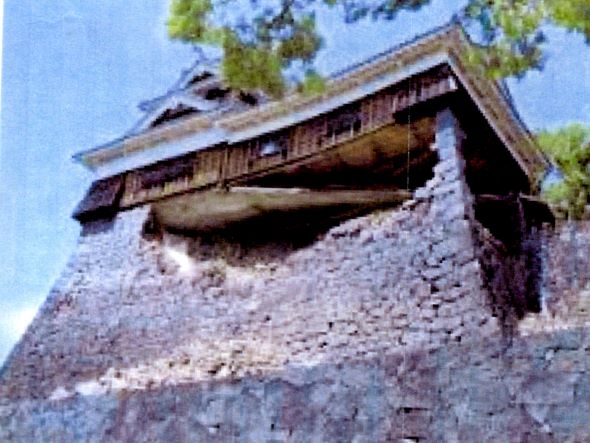

地震直後の飯田丸は、清正の築城時の石垣が一本足となって、重い隅櫓を支えている映像で有名になりましたが、今は凛とした姿で、大小の天守閣を守るように立っています。宇土櫓は、一度取り壊して建て直すそうで、改めて被害の大きさと復興へのひたむきな熱意を感じ取りました。

同じく会員の前原様による、Castle Keep Editionでは、通常、ガイドはコロナ感染予防策として、天守閣には入れないのですが、特別に天守閣へ通じる半地下の穴倉から入り、新しく生まれ変わったその内部の説明をしていただきました。

一階の大小天守を含めた建物全体像のモデルは圧巻でした。名将加藤清正と子息のわずか2代で絶え、その領地は細川家に代々受け継がれ、隈本から熊本へと名称が変わっていった歴史的変遷にも興味をそそられました。

お二人の流暢な英語と、無駄のないわかりやすい説明に、こんな風にガイドが出来たらいいな、と感じたのは私だけではなかったと思います。

たくさんの質問が時間をオーバーする程にあり、参加者の熊本城への関心が講演により更に高まったと感じました。

私自身もガイドをする側としての目で熊本城を見て、その力強さと美しさを感じ取り、伝えていけるようになろうと再訪の思いを強くしています。

まさに、あの 自作のキャッチコピー、 ”熊本よかねー、もう一遍行こごたる“ のとおりでした。